Artículo publicado por el Dr. Emilio Frugoni el 12 de enero de 1955

Mientras el rápido transcurso de los días lo aleja de la actualidad periodística de tan corta duración como el relámpago en el precipitarse de los acontecimientos que caen sin pausa nosotros sentimos necesitad de traer a nuestras columnas el recuerdo, aún fresco, en el corazón de la ciudad, de la conmovedora inmolación de Gustavo Volpe.

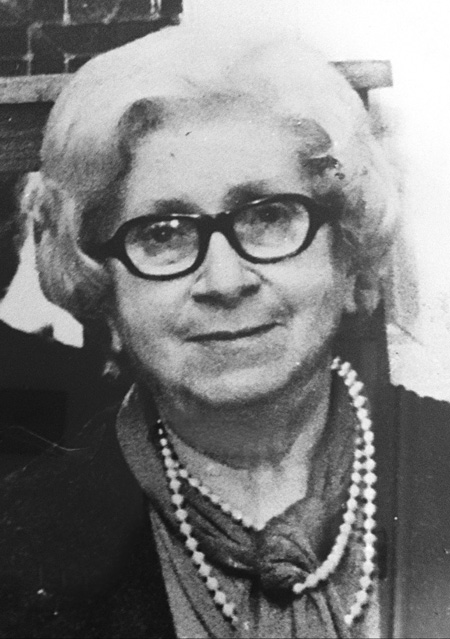

Y lo hacemos esta vez no precisamente para evocar la notable figura del joven héroe infamemente asesinado, sino para detenernos ante la madre ejemplar que, sobreponiéndose al tremendo infortunio que la hería en pleno pecho, demostraba preocupada por la suerte personal del asesino, en quien veía la trágica encarnación de un mal que corroe las entrañas morales de la sociedad.

Cuantos se acercaron a esa madre tan rudamente lacerada por una consternadora traición del destino, creyendo que habrían de tener que confortarla con sinceras palabras de solidaridad o respetar su pena doblando en silencio la frente ante sus lágrimas, experimentaron la fuerte emoción de hallar ante un espíritu en pie, al contacto de cuya serena entereza el alma se les llenaba al principio de asombro y luego de una razonada veneración casi religiosa.

Esa madre no vertía llanto sobre el cadáver de su único hijo asesinado. Lo sentía vivo junto a sí. Lo describía en sus actos, en sus inquietudes en sus sentimientos, en sus afanes y en sus alegrías como si lo siguiera viendo entre sus amigos, o entre ella y su esposo, el impecable padre también erguido, como haciendo guardia de honor sin lágrimas ante la sombra del hijo y ni un toque de dramaticidad ni de tristeza venía a dar a su relato un tono que no fuese el de la perfecta naturalidad de un dolor que no necesitaba llorar ni exteriorizarse para hacerse sentir.

Pero lo más admirable - si puede haberlo más que esa imponente continencia de un corazón de madre que devoraba su amargura sin una queja ni una imprecación -, esa que no dejo de acordarse del abominable asesino, ya lo dijimos, y no para execrarlo o maldecirlo y pedir para él todo el peso de la ley penal por su crimen nefando.

Y es que sin duda su alma se sentía desgarrada doblemente por el cuchillo de ese criminal, también él un muchacho . Porque al mismo tiempo que mataba a su hijo hiriéndola atrozmente en sus fibras de madre, lastimaba con bárbara torpeza sus sentimientos e ideales de mujer superior que ha consagrado muchos esfuerzos e iniciativas a obras de educación moral de la juventud, soñando siempre con preservarla de la contaminación de la impureza, del vicio y del delito.

Sus enseñanzas habían triunfado en el carácter y en el corazón de su hijo. Pero ¡Cuántos como su asesino, andan por ahí rodando por esos despeñaderos de la vida hacia los abismos de la delincuencia! .

Hacia ellos volvía sus ojos, en las horas de su mayor angustia, esa madre estoica.

Lo demuestra con tocante elocuencia su carta dirigida a “El País” , tan llena de elevados conceptos y de justas recriminaciones a una prensa que se complica, por afán de lucro, con los diversos factores de desviación moral del espíritu de los jóvenes.

Esa bella carta es una página que deben recoger los libros de lectura de nuestras escuelas. Para que, como ella dice: tratemos de evitar que “nuestros muchachos buenos sean víctimas de nuestros muchachos malos”.

Sí, “nuestros muchachos malos”, porque aunque no lo creamos ni lo queramos son también

“nuestros”.

Por aquello de que como decía Jaurés “somos solidarios hasta en el crimen”. Y las naciones que se enorgullecen de sus grandes hombres, de sus genios, de sus sabios y de sus artistas, deben asimismo avergonzarse de sus criminales.

Estos son tan hijos de ellas y a veces mucho más, que aquellos.

La madre de Gustavo Volpe tuvo el valor de proclamarlo sobre el cadáver de su hijo digno vástago de tan noble mujer.